-知財は『信用を伝える名刺』になる-

「知財はうちには関係ない」と思っていませんか?

「うちは特許を取るほどの技術じゃないし…」

「真似されたって、取られるほどの価値はないと思う」

そう考えている経営者の方は少なくありません。

けれど、実はそこに見落としがあります。

真似されて本当に困るのは、

売上が奪われることより、信頼が揺らぐことではないでしょうか。

たとえば、長年付き合ってきた取引先に「他社と同じじゃないか」と思われたり、

新しい販路先に「この会社、ちゃんとしたところかな?」と不安を抱かれたり。

こうした“信用のほころび”は、思っている以上に大きなダメージになります。

技術を守ることは、信頼を守ること

たとえば、ある製品を取引先に納めた直後、そっくりな製品が他社から出てきたとします。

取引先はきっとこう思うでしょう。

「え? これって真似されたんじゃないの?」

「同じようなものが他でも買えるなら、わざわざこの会社じゃなくても…」

技術の中身が真似されたことよりも、

「信じて取引したのに」と感じさせてしまうことの方が問題なのです。

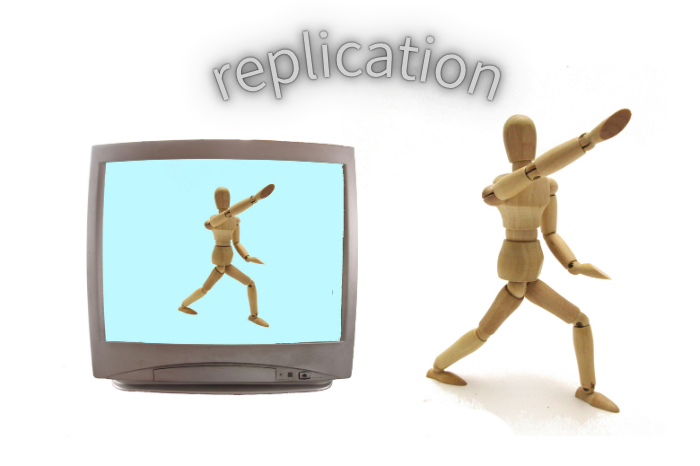

つまり、知財は『技術を守る仕組み』であると同時に、

「この会社となら安心して取引できる」と思ってもらうための『信用の見える化』でもあるのです。

販路との信頼づくりに知財を活かした町工場

以前、ある町工場が自社ブランドの商品を立ち上げる際、

社長は商品名とロゴの商標を出願すると同時に、

中核となる加工技術についても特許を出願していました。

「展示会や新規商談で、『この名前と技術はうちだけのものです』と堂々と言えるようにしたかったんです」

と社長は語ってくれました。

つまり、目的は模倣対策ではなく、

自社の強みを可視化し、信頼してもらうための知財活用だったのです。

実際、展示会では「技術ブランド名(商標)+特許出願技術」という組み合わせで打ち出したことで、

販路担当者からは「これはちゃんと自社の技術なんですね」「長く付き合えそうですね」といった反応があり、

初回商談から安心感と関心を引き出すきっかけになったといいます。

判断基準は、「何を守るか」より「誰との信頼を守りたいか」

知財というと、「出願するかどうか」「取る価値があるか」といった判断にばかり目が向きがちです。

けれど、そうではなく、こう考えてみてください。

・もしこの技術や名前が真似されたら、誰との信頼が揺らぐか?

・その相手に、「ちゃんと考えてます」と伝える手段があるか?

取引先、販路、協力工場、新規のお客様――

守りたい相手がいるからこそ、知財という道具が活きてきます。

「信頼を守る」ためのちょうどいい知財戦略

技術を守ることは、信頼を守ること。

知財とは、「信用を伝える名刺」のようなものです。

決して、大企業や専門的な会社だけの話ではありません。

むしろ、「相手ときちんと向き合いたい」と思う中小企業こそ、知財を味方にできます。

技術やブランドの中身に自信があるなら、

それを信じてくれる相手に、安心して手渡せるようにしておく。

それが、あなたの会社にとっての「ちょうどいい知財戦略」の始まりです。