― 会社の「らしさ」は、意外と現場に宿っている ―

経営者が陥りがちな「孤独な思考」のループ

「これから何をすべきか」

「このままでいいのか」

「社員にどう伝えればいいのか」

経営者は日々、さまざまな判断を一人で抱えます。

考えても考えても霧が晴れない。

そんな「思考のループ」にハマってしまうことはありませんか?

実はその霧を晴らすヒントは、すでにあなたの足元「現場」にあるかもしれません。

現場の声は、経営の羅針盤になりうる

現場には、日々モノづくりに向き合う社員たちの声があります。

その声は、単なる「文句」や「要望」ではありません。

現場の声こそ、今の会社の姿を映す「鏡」であり、未来の可能性の「芽」なのです。

なぜ、現場の声は経営にとって価値があるのか?

中小企業において、現場と経営の距離は近いようで遠い。

特に2〜3代目経営者の場合、創業者の背中を見て育った社員たちは、

あなたに遠慮して本音を語らないことも多い。

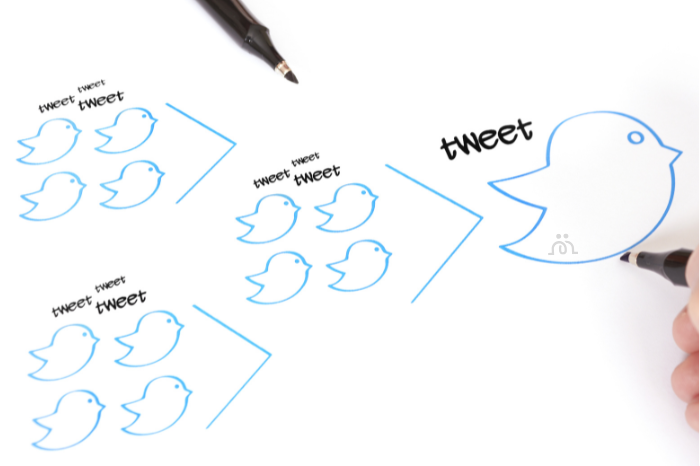

しかし、現場のちょっとした「つぶやき」や「違和感」は、

経営者には見えない変化や兆候をとらえていることがあります。

「この工程、いつも無駄が出てる気がする」

「最近、問い合わせの内容がちょっと変わってきた」

「新しい機械より、昔のほうがやりやすかったな」

こうした声に耳を傾け、意味を汲み取り、経営の「問い」に変換できれば、経営の判断に厚みが増し、方向性がぶれなくなるのです。

現場の声を経営に取り入れる3つの視点

✅ 声を拾う:形式ではなく、関係性から生まれる対話を

・アンケートや報告書ではなく、雑談や何気ない場面の言葉にヒント が隠れています。

・ 経営者の「聞こうとする姿勢」が、声を引き出します。

✅ 意味を編む:「愚痴」の中にある構造的な要因を見抜く

・「めんどくさい」という声の裏に、無駄な手順や不合理が隠れていることも。

・その声が生まれた「背景」をたどることで、経営課題が見えてきます。

✅ 未来につなぐ:「声」を経営の言葉に翻訳する

・ 単なる現場改善にとどめず、「自社らしさ」や「顧客価値」の再発見へ。

・現場と経営の視点がつながることで、会社に一体感が生まれます。

「もったいない」の声から商品開発に成功

ある中小製造業でのこと。

廃棄されていた副産物について、若手社員がこうつぶやきました。

「これ、もったいないですね。何かに使えそうなのに」

この一言をきっかけに、経営者は試験的なアイデア会議を実施。

その結果、その素材は加工後に別の用途で商品化され、新しい販路開拓とブランド価値の向上につながりました。

経営者が「くだらない」と思えば消えていた声が、新しい道を開いたのです。

あなたの会社にも、必ず「答えの種」はある

経営の現場には、数字では表れない“会社の物語”が転がっています。

「なんとなく変えたい」「けど何をすればいいのか分からない」

そんなときこそ、現場の声に耳を澄ましてください。

そして、その声を経営の言葉に整える作業。

あなたの会社が持つ「らしさ」は、すでに社員たちが、毎日の中で語ってくれています。

その声を「経営の問い」に変えられるかどうか。

そこが、これからの成長を分ける境界線になります。